Ростовский Борисоглебский монастырь

|  |  |  |

|

|

|  |  |  |

|

|

|

Наши прихожане неоднократно совершали паломнические поездки в Ростовский Борисоглебский на Устье монастырь, который находится в 18-ти километрах от Ростова Великого. В Русской истории монастырь занимает особое место. «…На сем месте, – свидетельствуют историки Забелин и Нечволодов, – начинались победы почти над каждой русской смутой». Эту обитель прославили многие русские святые, насельники и благочестивые миряне.

Монастырь был основан в 1363 году, во времена Дмитрия Донского, по благословению преподобного Сергия Радонежского, указавшего пустынникам Феодору и Павлу место для постройки храма во имя святых страстотерпцев Бориса и Глеба. «Призрит Господь Бог и Пречистая Богородица на место сие, и великие страстотерпцы Христовы в помощь вам будут. И сие место вельми возградится и в предбудущие времена будет превозносимо над большими лаврами», – эти пророческие слова преподобного Сергия Радонежского сбылись в дальнейшей истории обители. Сбываются и в настоящее время, когда трудами наместника – игумена Иоанна (Титова), немногочисленной братии и благочестивых мирян монастырь возрождается к новой жизни.

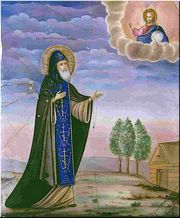

В XVI веке в монастыре подвизался преподобный Иринарх, проведший в добровольном затворе и веригах в уединенной келье 38 лет. Великий Ростовский затворник, благословивший на спасение Отечества князя Пожарского и гражданина Минина, почитался в России наряду с преподобным Сергием Радонежским и святителем Гермогеном, Патриархом Московским и всея Руси.

Мы предлагаем вашему вниманию очерк Н.Коняева «Победа над Смутой» – о преподобном Иринархе, о том, как и какими силами преодолели русские люди Смутное время…

Николай Коняев

ПОБЕДА НАД СМУТОЙ

«Если испросишь чего, будет дано тебе...»

Загудели колокола в московских церквях 22 октября 1612 года... Загудели колокола в московских церквях 22 октября 1612 года...

Это двинулись на штурм Китай-города ратники Князя Димитрия Пожарского.

Единым приступом были взяты стены и поляки укрылись в Кремле, чтобы через три дня сдаться на милость победителей.

В этот день установлен Русской Православной Церковью праздник Казанской иконы Божией Матери.

Чудотворный образ сопровождал ополчение Косьмы Минина и Димитрия Пожарского на всем его пути до Москвы... Перед последним штурмом русские ратники молились у чудотворной иконы, прикладывались ко кресту, которым благословил Князя Пожарского на поход затворник Иринарх...

1

Близко сошлись три даты...

В 1578 году родился Димитрий Михайлович Пожарский, будущий освободитель Москвы.

В этом же 1578 году в Ростовском Борисоглебском монастыре принял постриг тридцатилетний Илия, нареченный в монашестве именем Иринарх...

А на следующий год случился в Казани большой пожар, после которого была обретена на пепелище чудотворная Икона Божией Матери, получившая название Казанской...

Самое первое и судьбоносное чудо, совершенное Казанской иконой Божией Матери, — преображение священника, отца Ермолая, отслужившего в Никольском храме первый молебен перед чудотворным образом. Разве не чудо, что немолодой (ему было около пятидесяти лет), ничем не примечательный батюшка, превращается вдруг в грозного святителя — Патриарха Гермогена...

Три даты...

Три события, из которых предстоит произрасти спасению нашего Отчества от разрушительной смуты, в которую ввергли его властолюбие, алчность, разврат и своеволие...

Оглядываясь сейчас, четыре столетия спустя, на те события, в самой одновременности их различаем мы образ русского спасения. Вот три необходимые составляющие его...

Воинская доблесть, смирение и подвижничество, Божия помощь.

О преподобном Иринархе, в бытность его Илией, известно, как ни странно, довольно много.

Родился он в селе Кондакове близ Ростова Великого.

Отца будущего святого звали Акиндин, мать — Ириной. Старших братьев — Андреем и Давидом.

О предстоящем подвиге Илия начал задумываться рано.

Однажды он услышал рассказ священника о житии преподобного Макария Калязинского, чудотворца.

Близок по времени был преподобный Макарий (он почил в 1483 году). Близок он был и в пространстве (Калязинский монастырь в сорока верстах от села Кондакова). И эта близость чрезвычайно возбудила мальчика.

— И я буду таким же! — сказал он.

— Чадо! — укорил его священник. — Как ты осмелился молвить такое слово?!

Ответ мальчика поразил всех.

— Кто тебя не боится, тот это и говорит!

Мать тотчас же припомнила, что уже не первый раз слышит от сына такие речи. Еще совсем несмышленым ребенком, он говорил, что когда вырастет, станет монахом.

— Зачем ты монахом хочешь стать? — спросила тогда мать. — Спастись и в миру можно.

— Нет! — ответил Илия. — Я монахом стану. Буду железа носить.

Впрочем, тут, наверное, не вполне правильно говорить о каком-то сознательном выборе будущего пути.

Скорее это были неосознаваемые самим Илией прозрения. Провидческий дар был развит в нем уже с детства.

Каким-то образом с этим чудесным даром связано, вероятно, и предание о чудодейственной силе источника преподобного Иринарха, близ села Кондаково.

Утверждается, что юный Илия любил сидеть здесь в молитвенном уединении, и один из земляков, узнав о желании юноши построить часовню, дал ему кирпича. Предполагается, что первая часовня над источником из этих-то кирпичей и была выстроена...

До революции дважды в год совершался Крестный ход от стен Борисоглебского монастыря до источника в селе Кандаково...

Во время Крестных ходов, как свидетельствует жительница села Ивановское, Людмила Михайловна Елкина, одна деревня встречала другую...

Все участники Крестного хода старались бежать или шли впритруску, как Иринарх, когда был пастухом и бегал из Борисоглеба, где клал стену, в Кондаково пасти скот...

28 июля 1997 года, спустя восемьдесят лет, Иринархов Крестный ход вернулся на Борисоглебскую землю.

И снова зазвучали у источника вечные слова молитвы:

— О, великий угодниче Христов, добропроизвольный страдальче, предйвный затворниче, преславный чудотворче, преподобие отче наш Иринарше! С верою и любовию к тебе припадаем и молимся прилежно: яви нам, смирённым и грешным, молитвенное твоё заступление. Се бо, грех ради наших, не имамы свободы чад Божиих просйти о потребах наших Господа и Создателя нашего, но тебе предстателя благоприятного к Нему предлагаем, и просим тя со усердием многим...

Удивительные слова...

Увы...

Грех ради наших, не имеем свободы чад Божиих просить у Бога о том, что надобно и нам, и нашему Отечеству. И хотя и знаем мы, что не бывает свободы большей, чем христианское смирение, но разве многие из нас готовы принять эту свободу?

Потому и поучителен для нас Путь преподобного Иринарха, сумевшего обрести свободу чад Божиих, и распорядиться ею для спасения нашего Отечества.

В 1567 году, когда «глад на Руси бысть велик», Илие пришлось отправиться на заработки.

Работал он у крестьянина, недалеко от Нижнего Новгорода.

Однажды — это было на Успенский пост — без всякой видимой причины, разразился Илия рыданиями.

— Что с тобой? — спросил удивленный хозяин.

— Отец мой преставился! — ответил сквозь слезы Илия. — Вижу светлых юношей... Несут моего родителя на погребение.

Когда Илия вернулся домой, отца уже не было в живых. Мать рассказала, что похоронили его еще в Успенский пост...

Отметим еще одну особенность жизни Илии в миру.

Хотя и знал он о предстоящем ему служении, однако, приступать к нему не спешил.

Возможно, он и тяготился мирской жизнью, но никаких попыток «умереть для мира» не предпринимал. Вот и после смерти отца, когда хозяйство, очевидно, перешло к старшему брату, Илия не уходит в монастырь, а переезжает со средним братом Андреем в Ростов, где покупает дом и начинает заниматься торговлей...

Здесь, в Ростове, как сказано в Житии, «он познакомился с одним человеком, купеческого звания, по имени Агафоником, любившим читать книги, подружился с ним и стал постоянно беседовать о Божественном писании, ища душевного спасения».

Появление купца Агафоника в Житии святого, на первый взгляд, странно... Ведь Жития упоминают имена лишь тех людей, которые свидетельствуют о чудесах, совершенных святыми, или сыграли чрезвычайно важную роль в духовном становлении будущего святого... Между тем все заслуги купца Агафоника лишь в том, что он любил читать книги и беседовал с Илией о Божественном писании. Но на Руси тогда очень многие любили читать книги и беседовать о Божественном Писании...

В чем же дело?

Святитель Димитрий Ростовский в Житии Иринарха не сообщает, учился ли Преподобный грамоте... Но по ряду косвенных свидетельств можно предположить, что книжная премудрость будущему подвижнику была неведома. Не будем забывать, что вырос он в крестьянской среде, где грамотность была явлением редким...

И как только мы осознаем этот факт, так сразу делается понятным появление в житии Преподобного купца Агафоника, промедление с вступлением в монастырь самого Илии.

Жития святых, которые читал Агафоник, беседы с ним, помогли увидеть Илие Путь, который он прозревал и раньше, но не знал, как приступить к осуществлению его.

«Подготовившись таким образом, — пишет святитель Дмитрий Ростовский, — Илия взял святой крест, благословился им и собрался в путь...»

Но это и не важно: знал или не знал грамоте Иринарх.

Важно, что и недостаток образования — не препятствие в устроении Божественного Промысла...

2

На пути между Ростовом и Угличем стоит монастырь святых страстотерпцев Бориса и Глеба, основанный по благословению преподобного Сергия Радонежского.

В этот монастырь и пришел тридцатилетний Илия.

— Зачем, чадо, пожаловал к нам? — спросил игумен Антоний.

— Желаю, отче, ангельского образа! — ответил Илия. — Постриги меня Бога ради, невежду и селянина, причти к избранному Христову стаду и ко святой дружине твоей.

«Игумен, — пишет святитель Димитрий Ростовский, — сердечными очами узрел, что юноша пришел от Бога и принял его с радостью, постриг в ангельский образ и нарек ему в иночестве имя — Иринарх».

Узловой момент в истории начального периода иноческого служения Иринарха связан опять-таки с Агафоником.

Он пришел в монастырь, когда Иринарх уже нес послушание на монастырской пекарне и «немало дней» провел у него.

Проводив друга и возвращаясь назад, Иринарх усиленно размышлял, «как бы ему спастись, и давал обещание идти в Кириллов Белозерский монастырь, или в Соловецкий».

Почему у Иринарха возникли такие мысли после прощания с Агафоником?

В Житии Преподобного не сообщается ничего о содержании бесед, но понятно, что Агафоник, привыкший поучать Илию, продолжал держать себя с Иринархом, как учитель.

Но мирская мудрость Агафоника не соответствовала постигаемой Иринархом мудрости смиренного иноческого бытия. Обидеть своего прежнего наставника Иринарх не хотел, но и оживать для мира на пути стяжания Святого Духа тоже не собирался.

И сейчас, на лесной дороге, вспоминая радостное волнение, испытанное во время встречи с другом, скорбел душою Иринарх о нарушении монастырского затвора.

Чтобы избежать в дальнейшем подобных искушений, он и принимает решение уйти в далекий монастырь, где уже не будет никого, кто мог бы напомнить о прежней жизни в миру, где ничто не помешает заниматься спасением.

— Уйду... — перекрестившись, проговорил Иринарх, и тут же раздался Голос:

— Не ходи ни в Кириллов, ни на Соловки. Здесь спасешься!

Оглянулся Иринарх, но никого не было на лесной дороге. И тут второй раз прозвучало:

— Здесь спасешься!

Страшно стало, задрожал Иринарх... И снова, в третий раз, явственно услышал Голос.

— Здесь спасешься! — упали слова.

Напомним, что Откровение было даровано Иринарху на дороге из Ростова в Углич, когда еще бушевало грозное царствие Иоанна IV.

Учитывая, что Иринарх провел в монастыре уже несколько лет — он прошел начальное послушание и уже мог принимать в монастыре своих знакомых — можно предположить, что случилось это в начале восьмидесятых годов XVI века.

А 1581 год памятен в истории России...

Это год знаменитого похода Ермака, положившего начало присоединению к России Сибири... Это год, когда в припадке гнева Иван Грозный убил своего сына Ивана...

Дорога, где находился Иринарх, вела из Ростова в Углич, где многие годы спустя под ножом убийцы закончится жизнь Царевича Димитрия — последнего прямого наследника Ивана Калиты. Тогда и начнется на Руси Смута.

Невидимо, неощутимо для современников ткется гибельная сеть, что будет накинута на Святую Русь...

Но так же невидимо выковывается и духовный меч, чтобы отразить погибель...

Иринарх мог трудиться Богу и на Соловках, и в Кирилло-Белозерском монастыре, но он нужен был здесь...

3

Из пекарни Иринарха перевели в пономарскую службу.

Его обязанностью стало звонить в колокола.

И Иринарх звонил.

Звонил в 1584 году, когда, собравшись поиграть в шашки, умер Царь Иоанн IV Васильевич, и на престол взошел Феодор Иоаннович, женатый на Ирине Годуновой...

Сильно возвысился тогда Борис Годунов.

И закипели на Москве боярские смуты. Составлялись заговоры, чтобы развести Царя Феодора с Ириной Годуновой.

Но Борис Годунов крепко стоял.

Жестокой была его расправа со своими соперниками.

Свели с престола и сослали в Хутынский монастырь Митрополита Дионисия...

Многих князей Шуйских удавили...

И все строже, все безпощаднее смирял свое тело борисоглебский инок.

По ночам предавался молитве и бдению, спать укладывался прямо на землю.

Ветхой стала одежда, а новую Иринарх не хотел брать.

Однажды он увидел в церкви босого странника. Была зима, и Иринарх пожалел нищего.

— Дай, Господи, теплоту ногам моим, чтобы я мог отдать сапоги свои несчастному... — взмолился Иринарх и, разувшись, отдал свои сапоги страннику.

Господь даровал Иринарху теплоту, но диавол воздвиг против него ропот братии.

— Монах — босой и в рубище! — наговаривали они настоятелю. — Это гордыня в нем!

Игуменом Борисоглебского монастыря был тогда Гермоген.

Не сумел он, подобно Антонию, «сердечными очами» узреть, что юноша пришел от Бога, посчитал подвиги Иринарха проявлением диавольской гордыни.

Пытаясь смирить Иринарха, настоятель посылал его в морозы благовестить на открытой колокольне, но ничего не помогало. Иринарх продолжал ходить босиком, благодушно снося нападки братии.

Игумен отослал Иринарха на прежнюю службу в пекарню, но и это не помогло. Иринарх продолжал ходить босой по морозу, не чувствуя холода.

И все же однажды Иринарх обморозил ноги.

Случилось это, когда в Ростове попал на правеж «один христолюбивый человек». Житие не называет имени несчастного, но по косвенным сведениям, это был тот самый Агафоник, которому столь много обязан Иринарх, или же брат Андрей... Известие о правеже чрезвычайно огорчило Иринарха, и он решил отправиться в Ростов, чтобы помочь несчастному.

Вот тогда-то, отойдя от монастыря на семь верст, Иринарх обморозил пальцы ног и вернулся в монастырь.

Три года после этого болел Иринарх.

Три года не заживали на ногах раны...

Ничего случайного нет в Житиях подвижников, подобных Иринарху. Всемогущий Господь лишил вдруг святого дарованной теплоты.

Вероятно, хотя и самыми лучшими побуждениями было продиктовано решение Иринарха идти в Ростов, — выручить несчастного должника, но неугодным оказалось оно Богу. И Господь вразумил святого.

Великие подвиги назначено было совершить Иринарху, но еще не пришел час этих подвигов...

Через три года ноги зажили, и снова вернулась в них необыкновенная теплота. Снова начал Иринарх ходить босиком и летом, и зимою.

Отчаявшись смирить его, игумен отослал Иринарха на работы вне монастыря. Никакие насмешки, никакие суровые послушания не опалили Иринарха «уныния пламенем», но отлучения от храма Божия он снести не смог.

С печалью на сердце покидает Иринарх Борисоглебский монастырь и направляется в Авраамиев Богоявленский монастырь, на озере Неро.

4

В этом монастыре, основанном преподобным Авраамием еще во времена Крещения Руси, Иринарха приняли с радостью.

Архимандрит назначил его келарем.

Сам Иринарх не нуждался в земных богатствах, но скорбно было наблюдать ему, как братия и монастырские служители «без меры и без воздержания берут всякие потребы, истощая монастырское достояние».

И не мог Иринарх образумить братию. Только вздыхал и молился.

— Преподобный Авраамие! — Не я твоему монастырю разоритель.

И вот однажды, во сне, явился Иринарху преподобный Авраамий и сказал:

— Что печалишься, избранное и праведное семя? Что скорбишь о монастырских выдачах? Ты алчешь и негодуешь, а они захотели здесь жить пространно... Давай им безвозбранно и не скорби о монастыре. По воле Всевышнего Творца он будет неоскуден потребами алчущим.

Слова Преподобного утешили Иринарха.

А однажды на Литургии, во время Херувимской песни, заплакал Иринарх.

— Что ты рыдаешь так? — спросил у него изумленный архимандрит.

— Мать моя преставилась, отче... — утирая слезы, сказал Иринарх.

И еще не закончилась Литургия, как появился в храме Андрей, брат Иринарха, и сообщил скорбную весть.

Вскоре, после кончины матери, Иринарх оставляет Авраамиев Богоявленский монастырь и переходит в Ростовский монастырь святого Лазаря Четверодневного.

Здесь, в уединенной келье, провел он три с половиной года...

Существуют различные лики святости.

Современник Иринарха, будущий Патриарх Гермоген, приняв в эти годы монашеский постриг, сразу становится архимандритом Казанского Спасо-Преображенского монастыря, а в 1589 году занимает Казанскую кафедру. Он возводит монастыри, отстраивает церкви, управляет епархией... Его служение Богу — святительское, деятельное. Оно всегда на виду.

Совершенно другой лик святости взращивал в себе Иринарх. Для этой святости требовалось молитвенное сосредоточение, отшельническое уединение.

Он мог заниматься и организаторской работой, но как бы хорошо ни исполнял ее, любая такая работа была только помехой в главном труде...

Среди немногих посетителей Иринарха в монастыре святого Лазаря, был Иоанн юродивый, по прозвищу Большой Колпак.

Иоанн Юродивый пришел в Ростов из Вологды, с соляных варниц. Как и Иринарх, даже в самые сильные морозы Иоанн ходил босым. На голове носил тяжелый железный колпак; на теле, под одеждой вериги, состоящие из железных крестов.

Это он, отправившись из Ростова в Москву, скажет Борису Годунову:

— Умная голова, разбирай Божие дела. Бог долго ждет, да больно бьет!

Иринарху Христа ради юродивый Иоанн Большой Колпак, тоже пророчески предсказал будущее.

— Бог даст тебе коня, и на том коне никто, кроме тебя, не сможет ездить. И сесть никто не сможет на коня вместо тебя! — сказал он.

Смутны, неясны для окружающих были слова юродивого Иоанна, но Иринарху, который тяжелыми и долгими подвигами очистил духовное зрение, они были ясны так же как и нам, знающим из истории, что тогда случилось с Россией...

— За беззаконное же пьянство и разврат Господь Бог нашлет на Русскую землю иноплеменных! — пророчествовал Иоанн. — И они почудятся и подивятся твоему великому терпению и подвигам. Меч их тебе не повредит, и они прославят тебя более верных... А я теперь иду на Москву, просить у Царя земли, потому что столько у меня в Москве будет видимых бесов, что едва уставятся хмелевые тычины. Но их Святая Троица Своею силой прогонит!

Еще, прощаясь, юродивый Иоанн, посоветовал Иринарху носить, как и он, железные кресты.

И ушел.

Торопился святой юродивый.

Надобно было еще калужан предупредить о пожаре, в котором погибнут жилища, надо было наступить на ногу обезножившему Григорию, чтобы смог ходить тот... Годунову надобно было рассказать, что ожидает его род...

Мало ли дел у Блаженного?

Везде поспеть требуется...

А Иринарх после прощания с Иоанном загрустил об оставленном монастыре Бориса и Глеба. Там назначено было спасаться ему. Там предстояло ему потрудиться для Бога.

— Святые страстотерпцы Борисе и Глебе! — молился он. — Есть у вас в монастыре много места, а мне, грешному, и уголка нет!

За молитвою и задремал Иринарх, и в тонком сне увидел святых братьев Бориса и Глеба, подходящих к Лазареву монастырю.

— Далече ли собрались, святые страстотерпцы? — спросил Иринарх.

— За тобой, старец, идем! — отвечали братья. — Пора тебе возвращаться в наш монастырь!

На этом сон прервался.

Разбудила Иринарха молитва, звучащая под окном кельи. Отворив оконце, Иринарх увидел старца Ефрема из Борисоглебского монастыря.

— Отче! — сказал Ефрем. — Послал меня строитель Васьян спросить у тебя: в монастырь-то пешком пойдешь или подводу прислать, чтобы вериги твои везти...

— Сам приду... — ответил Иринарх.

5

С веригами на плечах и оковами на ногах вернулся Иринарх в Борисоглебский монастырь.

Первым делом приковал себя трехметровой цепью в келье и тринадцать лет не выходил никуда.

Дотлев угольками Феодорова царствия, истаяло Калитино племя…

7 января 1598 года, не оставив наследника, умер последний отпрыск великой династии.

Земский собор избрал Царем Бориса Годунова…

Ушел из Чудова монастыря чернец Григорий, пробрался в Польшу и в Кракове объявил себя Царевичем Димитрием...

13 октября 1604 года начался его поход на Москву...

Все перемешалось на Руси.

Утеснения, предательства и жестокости рождали в ответ еще большие измены и жестокости.

Недобрым гулом докатывалось эхо этих событий и до монастыря святых страстотерпцев Бориса и Глеба, где сидел в келье закованный в цепи отшельник Иринарх.

Все время Иринарх пребывал в непрерывной работе — вязал одежду для братии.

Сам же одевался в рубище и вериги.

С каждым днем, приносящим новые известия о новых убийствах и клятвопреступлениях, прибавлял он груза, чтобы отмолить новой тяжестью и этот грех.

Уже и на плечах висели вериги, и на груди. На шее — железное путо, на ногах — цепи, на голову одет был тяжелый обруч. Ожерельями висели на груди медные кресты...

И наступил 1605 год....

13 апреля от апоплексического удара — кровь хлынула изо рта, носа, ушей — умер Царь Борис Годунов. Через три дня была принесена присяга новому Царю — юному Феодору Годунову, но Басманов, командовавший войсками, осаждающими запертого в Кромах самозванца, предательски объявил войску, что самозванец — истинный Царь.

Войска присягнули Лжедмитрию.

Прошло еще несколько недель и изменники удавили на подворье Годуновых Царя Феодора и его мать. А Патриарха Иова свели с престола, прокляли и увезли в Старицкий Успенский монастырь.

И вот уже опекун сыновей Ивана Грозного Богдан Вельский, осеняя себя Крестным знамением, клянется, что он сам и спас, укрывая на своей груди, Царевича Димитрия.

А вот и 18 июля... Марфа Нагая — мать Царевича Димитрия, встречается с самозванцем и, обливаясь слезами, обнимает его, как родного сына.

21 июля 1605 года Лжедмитрий — венчался на царство в Успенском соборе Кремля.

Романовы были возвращены из ссылки. Филарет — назначен Ростовским Митрополитом.

Тогда же на всякий случай казнили монахов Чудова монастыря, помнивших чернеца Григория...

И как тут было не вспомнить пророчества юродивого Иоанна о беззаконном пьянстве и разврате, воцарившемся в Москве, за которые и пошлет Господь Бог на Русскую землю нашествия иноплеменных...

Никаких приличий, никаких границ не желает знать московское безстыдство. Клятвопреступления становятся настолько обычным делом, что сама Правда как бы и не существует уже, навсегда перечеркнутая окружением самозванца...

Когда казак Илейка объявил себя сыном Царя Феодора Ианновича и Ирины Годуновой, Лжедмитрий сразу «признал» его своим племянником...

Меньше года длилось правление самозванца.

Раздувшаяся до необъятных размеров ложь лопнула в одночасье... Посреди медового месяца Лжедмитрия и Марины Мнишек, толпа москвичей выволокла самозванца из Кремля и, растоптав ногами, бросила труп в грязи посреди рынка.

Вместе с самозванцем был убит и главный изменник — Петр Басманов. И в тот же день «опамятовшая» Марфа Нагая назвала Лжедмитрия вором.

1 июня 1606 года на Царство венчался Василий Шуйский.

К правлению Василия Шуйского относится хождение преподобного Иринарха в Москву.

В тонком сне между молитвами увидел Преподобный объятое огнем Московское Царство. Смотрел на юг — на юге полыхали города и села, смотрел на север — на севере бушевал огонь, неслись из дыма голоса православных, зовущих на помощь. На востоке горело и на западе... Всю страну охватывал взглядом святой Иринарх, и вся страна была пленена Литвой и пожжена....

Заплакал Иринарх, ужаснувшись видению разорения Божиих церквей. Так и проснулся в слезах.

И облистал его свет, заполнил сиянием тесную келью, и раздался голос:

— Поди к Москве и поведай, что все так будет! Крестным знамением осенил себя Иринарх, сотворил молитву, и снова раздался голос:

— Так будет!

— Господи Иисусе Христе, сыне Божий! — перекрестившись, сказал Иринарх. — Помилуй меня грешнаго от искушения: я — раб Отца и Сына и Святого Духа и не желаю ничего на свете сем видеть!

— Не ослушайся и делай по сему гласу! — прозвучало. — Все будет так роду сему непокорливому!

И тогда, впервые покинул затвор Иринарх.

С благословения игумена вместе с учеником своим Александром отправился в Москву, чтобы возвестить Царю Василию Шуйскому страшное будущее, которое ожидало Русское Царство...

Очевидно, что видение Иринарха можно датировать от второй половины 1606 года (начало правления Шуйского) до весны 1608 года, когда было предпринято широкое наступление отрядов Лжедмитрия Второго.

Еще вероятней ограничить этот промежуток времени — июлем 1607 года. Это тогда в Стародубе объявился «тушинский вор», и пророчество преподобного Иринарха, уже переставало быть пророчеством...

Учитывая, что, прощаясь со святым Иринархом, Царь Василий Шуйский, как утверждает Житие, приказал дать старцу свой возок, понятно, что речь идет о зиме 1606-1607 годов...

В Москве Иринарх провел всего один день.

Его ученик Александр свидетельствовал, что прибыли они в Москву до рассвета. Пошли в Успенскую церковь и дали знать Государю, что хотели бы беседовать. Государь приказал Иринарху быть в Благовещенском соборе.

Там и состоялась встреча.

Царь был поражен великими «трудами», что нес на себе Иринарх.

— Откуда ты, старче? — поцеловав Иринарха, спросил он. — Какая ко мне надобность?

— Господь Бог открыл мне, грешному, страшное видение. Видел я Москву, плененную ляхами, и все Российское государство... И вот, оставя многолетнее сидение в темнице, пришел к тебе возвестить это. Стой за веру Христову, Государь, мужеством и правдой...

«Сказав сие, — говорится в Житии, — Иринарх направился вон из церкви. Царь Василий Иоаннович взял старца под руку, а ученик его Александр под другую».

Житие не говорит, присутствовал ли при беседе Иринарха с Царем Патриарх Гермоген.

Ничего не говорится и о последствиях, которые имела эта беседа. Впрочем, о всех последствиях мы можем узнать, взглянув на хронологию зимы 1606/07 года.

2 декабря 1606 года. В сражение под Коломенским разгромлены повстанцы Болотникова. Болотников отступает к Калуге.

14 февраля 1607 года. В Москву из ссылки возвращен Патриарх Иов.

16 февраля 1607 года. Патриархи Гермоген и Иов обратились к народу с воззванием.

«А что вы целовали Крест Царю Борису и потом Царевичу Феодору и Крестное целование преступили, в тех во всех и нынешних клятвах я, Гермоген, и я, смиренный Иов, по данной нам благодати вас прощаем и разрешаем, а вы нас Бога ради также простите в нашем заклинании к вам и если кому какую-нибудь грубость показали».

Никак не сближая эти события духовной жизни России с посещением Москвы Иринархом и его пророчеством о будущих испытаниях, тем ни менее не замечать связи мы не можем.

Зима 1606/07 годов очевидная, но — увы! — не удавшаяся попытка вырваться из-под тяжкого бремени клятвопреступлений, освободиться от сжигающего души властолюбия, алчности и злобы.

И, возможно, потому и было столь кратким пребывание Иринарха в Москве, потому и заспешил он, хотя и был обласкан Государем, покинуть Кремль, что слишком ясно видел своим духовным зрением всю безуспешность предпринятых попыток.

Еще слишком круто бродила закваска порочных страстей, еще слишком слаб был в людях страх Божий, еще не выпила Русь положенную ей чашу испытаний, еще слишком много требовалось молитв, чтобы спасти Русь...

6

Весною 1608 года, спустя несколько месяцев после разгрома войск Болотникова и взятия Шуйским Тулы, началось наступление Лжедмитрия Второго.

Ему удалось разбить при Волхове царские войска. Появились вблизи Москвы и польские отряды Яна Сапеги и Александра Лисовского.

И снова заколебалась Русь…

В октябре 1608 года Ян Сапега стремительным маршем вошел в Ростов.

Цель похода — захватить Митрополита Филарета.

...И еще одну трехсаженную железную цепь повесил на себя Иринарх.

Келья, где сидел он, мала была. От стены до стены — рукою достать можно. В одном конце кельи — за монастырскую стену — оконце, в другом — дверь, И ни постели, ни печи в келье...

Когда Сапеге доложили, что в монастыре, скованный цепями, сидит старец, решил поляк поглядеть на него.

В накинутой на плечи шубе встал в дверях кельи.

Мерзлым холодом дохнуло на него от закованного в тяжелые цепи босого старца.

Поежился Сапега.

— Как терпишь ты, старче, такую муку в темнице? — спросил он. — Лютый холод у тебя.

Мог бы ответить Иринарх, что молитва согревает, но не слышал польский пан его молитву.

— Для Бога терплю... — сказал Иринарх. — А ты, пан, попадай домой. Насмерть замерзнешь, коли на Руси задержишься.

Осторожно тронул Сапегу за рукав подручный:

— Сказывают, что сколько не принуждали, не хочет молиться этот старец за короля польского. Говорит, я на Руси рожден, на Руси крещен, за Русского Царя и Богу молюсь.

— Правильно говорит... — думая о своем, сказал Сапега. — В какой земле жить, тому царю и прямить.

— Так он и за Царя Димитрия молиться не хочет! — не унимался доносчик.

— За царька? — раздраженно спросил Сапега. — За которого?

— За обоих не молится царьков... — начал было доносчик и осекся. Оттолкнув его плечом, вышел Сапега из мерзлой кельи.

Не оглядываясь, зашагал к саням. Остановился. Поманил проходившего мимо монаха, сунул пять рублей.

— Велика правда в батьке! — сказал он. — Передай это ему.

7

Прикованный цепями, безвыходно сидел Иринарх в убогой келье, а вера в силу его святых молитв распространялась по всей Руси. Шли к Иринарху нищие и убогие, всесильные князья присылали за благословением...

Весной 1609 года, когда совсем тяжко стало на Руси, прислал за благословением к Иринарху, собирающийся выступать в поход на самозванца Князь Михаил Скопин-Шуйский.

Благословение и свой крест послал юному Князю затворник Иринарх.

И вот в многолетней череде измен и предательств, бездарной нерешительности и себялюбивой мешкотни, как будто из совсем другого времени — блистательный поход Князя Михаила Скопина-Шуйского...

17 июня 1609 года. Разгром тушинцев под Торжком.

11-13 июля 1609 года. Разгром тушинцев у Твери.

9 октября 1609 года. Войска Скопина-Шуйского освободили Александровскую слободу.

12 января 1610 года. Войска Скопина-Шуйского разгромили поляков и сняли осаду с Троице-Сергиевой Лавры.

Конец февраля 1610 года. Бегство ЛжеДмитрия Второго и Марины Мнишек.

Первые числа марта 1610 года. Михаил Ружинский поджег стан в Тушино. Русские тушинцы разделились. Одни поехали с повинной в Москву, другие — в Калугу, к Лжедмитрию.

12 марта 1610 года. Торжественный въезд Скопина-Шуйского в освобожденную Москву.

О, как ликовала Москва!

Наконец-то явился среди погрязших в трясине интриг и клятвопреступлений бояр, юный герой, незапятнанный предательством, осиянный славою победителя...

И не вынесли этого завистливые боярские сердца.

23 апреля на крестинах у Князя Ивана Михайловича Воротынского дочь Малюты Скуратова поднесла юному освободителю Москвы кубок с отравленным вином. Прямо на пиршестве полилась из носа Князя кровь. Его отнесли в постель, с которой он уже не вставал.

Две недели умирал Князь...

В эти дни и пришел посланный Иринархом инок Александр.

— Вороти крест, Княже... — передал он просьбу Иринарха. — Другому теперь потребен этот крест будет.

Князь Михаил вернул крест и просил Александра отвезти затворнику Иринарху даров от него...

8

Крест, возвращенный умирающим Князем Михаилом, Иринарх снова поставил в келье.

Некому было нести этот крест.

Никому не по силам.

Еще долго надо было молиться, чтобы появился герой, способный поднять этот крест...

После гибели Скопина-Шуйского снова погрузилась Русь в пучину смуты.

Все новые и новые самозванцы восставали повсюду…

Предательством и боярской изменой удалось свести с престола Царя Василия Шуйского... Отослали его полякам, требуя на царство королевича Владислава,

Снова приходили поляки в Борисоглебский монастырь.

Десять недель стояли тут.

Сын воеводы Яна Каменского зашел в келью старца.

— Благослови, отче! — попросил он.

— А чего пан Сапега не приходит? — спросил Иринарх.

— Убит Сапега, как и говорил ты...

Тяжело звякнули кресты, загремели цепи, когда поднимал для благословения руку святой Иринарх.

— Благословляю, — сказал он. — Иди домой к себе, или тебя то же, что и Сапегу, то же ждет...

И сам воевода Ян Каминский пришел благословиться у старца.

И его благословил Иринарх возвращаться в Польшу…

Как утверждают исследователи, преподобный Иринарх носил на себе сто шестьдесят один килограмм «праведных трудов».

Духовной силе его и святости поражались все видевшие его.

И никто, даже злые иноплеменники, не осмеливались обидеть святого.

Обиды терпел Иринарх только от своей монастырской братии.

И это еще одно свидетельство высокой святости Иринарха.

Увы... Людей несовершенных святость обжигает, как жжет грешников огонь Божественной Любви. Грешным людям лучше наблюдать святость издалека, только на короткое время прикасаясь к ней, а жить рядом со святым — не под силу грешнику.

Так и было с братией Иринарха.

Новые гонения воздвиг на него новый игумен Симеон.

Он приказал Иринарху являться вместе с братией в церковь на службу. Но, нося «железные труды», старец и по келье передвигался с трудом, день и ночь иссушал плоть в посте и молитве.

И тогда «жестокосердный Симеон» превзошел лютостью и неверных. Первым делом он отобрал у старца все его скудные припасы.

Когда ученик сказал Иринарху, что все перерыли, а мед — вот радость-то! — не углядели, старец велел идти к игумену и сказать об этом.

Игумен послал человека забрать и мед.

Но это было лишь начало гонений...

На следующий день снова явились мучители в келью Иринарха.

Четверо из них схватили затворника под руки и поволокли на улицу, а игумен с пятью помощниками потащил следом тяжелую цепь, которой был прикован Иринарх.

Когда волокли Иринарха, выломали ему руку, а потом в цепях бросили возле церкви. Здесь Иринарх пролежал девять часов, молясь Господу, чтобы не поставил сего гонителям его во грех, ибо всуе мятутся, не ведая, что творят...

9

Житие святого рассказывает, что когда искалеченный Иринарх лежал один на земле возле церкви, явился ему юноша в светлых ризах и сказал:

— Услышал Бог молитву твою и терпение твое: если испросишь чего, будет дано тебе!

И после, когда перенесли Иринарха назад в келью, снова раздался голос:

— Дерзай, страдалец мой. Я с тобой всегда. Я ждал твоего подвига и терпению твоему дивились Ангелы. Теперь уже больше не будет на тебя гонений, но ждет тебя уготованное тебе место в Царствии Небесном!

Не будем связывать эти откровения со скорым удалением из монастыря игумена Симеона...

Другие, более важные события происходили на Руси...

Известно, что Иринарх послал благословение и просфору Князю Пожарскому, остановившемуся в Ярославле со своим ополчением.

— Ступайте под Москву и не бойтесь Заруцкого... — велел передать старец. — И узрите славу Божию!

Уже на пути к Москве Димитрий Михайлович Пожарский и Косьма Минин остановились в Ростове, чтобы побывать в Борисоглебском монастыре и получить благословение Иринарха.

Загремев цепями, взял Преподобный свой поклонный крест.

— Да явит Господь милость свою, — сказал он, вручая святыню Князю. — Да пособит вам очистить Москву от великия скорби.

Это был тот самый крест, что посылал Иринарх Князю Михаилу Скопину— Шуйскому.

— Дерзайте! — благословляя Князя Пожарского и гражданина Минина, сказал Иринарх. — Не страшитеся ничего! Бог вам в помощь!

И сбылись, сбылись слова Откровения, сделанного Иринарху: «Если испросишь чего, будет дано тебе!»

Уже близок был день освобождения Москвы, день 22 октября 1612 года, который принято считать днем завершения Смуты...

И когда вглядываешься в обремененные «железными трудами» и заполненные горячими молитвами годы Жития преподобного Иринарха, открывается величественная картина, совершаемого по Божией воле пути...

«Здесь спасешься!» — услышал Иринарх, когда принял решение уйти на Соловки.

Двадцать пять лет иноческих подвигов и искушений, трудов и смирения пройдет, и возвестит Иринарх в Благовещенской церкви Царю Василию Шуйскому свое видение о пленении Литвою Руси.

И еще через три года, проведенных в «железных трудах» затвора, — Иринарх посылает благословение и крест блистательному русскому полководцу Князю Михаилу Скопину— Шуйскому.

Князь сумел пронести Иринархов крест в Москву, где погиб, отравленный завистниками...

Какие боярские грехи — черную зависть, клятвопреступления, дьявольскую гордыню и себялюбие — намешала в чашу дочь Малюты Скуратова?

И вот прошло еще три года тяжкого молитвенного труда Иринарха, прежде чем открылось ему, что услышана Богом молитва и сказано: «Если испросишь чего, будет дано тебе!»

И разве трудно понять, чего испрашивал преподобный Иринарх, благословляя Минина и Пожарского и вручая свой поклонный крест.

И было дано то, что испрашивал преподобный Иринарх.

Было дано Руси 22 октября 1612 года...

Рядом стояли тогда у Кремлевской стены две великие святыни России: чудотворная икона Казанской Божией Матери и поклонный крест преподобного Иринарха...

И когда, наконец, окончательно успокоилась страна, тихо покинул земную обитель преподобный Иринарх.

Кончина его наступила 13 января 1616 года.

По завещанию Преподобного, гроб его положили в уготованной им самим пещере...

После кончины старца, осталось праведных «трудов» его сто сорок два креста медных, семь трудов плечных, железная цепь в двадцать сажен, которую он надевал на шею, железные путы ножные, восемнадцать медных и железных оковцев, которые он носил на руках и на груди, связни, которые носил на поясе, весом в один пуд, палка железная, которою смирял свое тело и прогонял бесов...

Великою целительной силой, свидетельствуют очевидцы, наполнены праведные «труды» преподобного Иринарха...

Великою силой обладают молитвы к Преподобному.

Публикация: Из кн. «Борисоглебское лето. Преподобный Иринарх». М:Русская миссия, 2003

|